日本のみならず、グローバルなビジネス環境においても、持続的な企業成長を支える基盤として「コーポレートガバナンス」への関心が高まりを見せています。経営の透明性や説明責任が一層問われる時代において、単なる制度導入にとどまらず、自社の価値創造のあり方と結びつけて、ガバナンスを戦略的に捉える企業が増えつつあります。

衛生用品製造機械の分野で、国内外の市場において高いシェアを誇る株式会社瑞光も、そうした潮流を先取りしてきた企業のひとつです。多様な文化・価値観が交錯するグローバル市場に挑み続ける同社にとって、技術力や顧客との信頼関係や組織づくりと、それを支える柔軟で実効性のあるガバナンス体制が不可欠です。

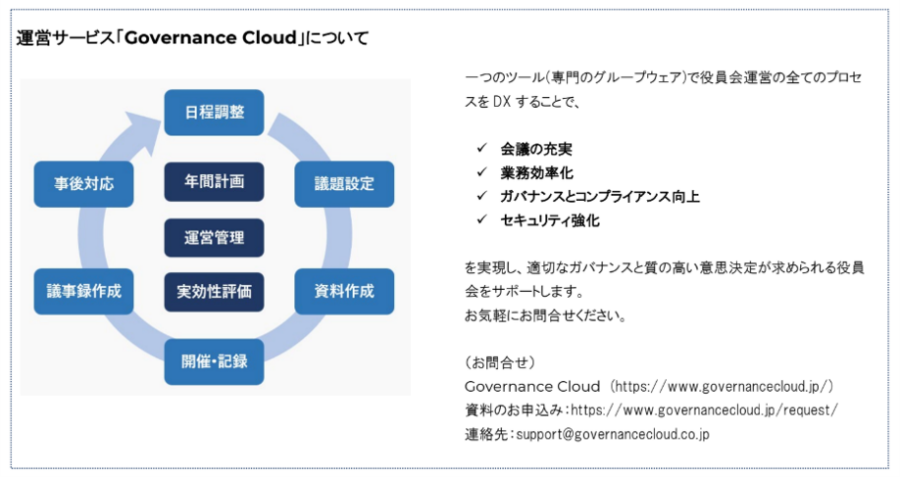

今回は、株式会社瑞光 経営戦略部のご担当者のお二人にお話を伺いました。経営方針とガバナンスへの向き合い方を中心に、「Governance Cloud」導入の狙いや具体的な活用シーン、さらには、現場と経営をどうつなぎ、ガバナンスの意識を根付かせているのか。実務の最前線に立つお二人のお話から、技術力を軸とした瑞光の経営のあり方を紐ときます。

- 社名:株式会社 瑞光

- 業種:機械

- 上場市場:東証プライム

- URL:https://www.zuiko.co.jp/

インタビュー登場者

- 株式会社 瑞光 経営戦略部長 二宮 基氏

- 株式会社 瑞光 経営戦略部 中野 稜子氏

※所属、役職は取材当時のものです。

- Q. まずは、お二人のご経歴と、現在の業務内容についてお聞かせください。

- Q. 事業部門の組織構成についても教えていただけますか。

- Q. 事業概要と経営戦略について教えてください。

- Q. 御社の技術力の源泉はどのような点にあるのでしょうか?

- Q. 経営戦略を進めるにあたっての課題をお聞かせください。

- Q.経営戦略を踏まえ、御社のコーポレートガバナンスの特徴、こだわりをお聞かせください。

- Q. そのような課題感に対して、「Governance Cloud」が役立っていると感じる点があれば教えてください。

- Q. 実際に過去の会議資料や関連情報を参照する機会はどれくらいあるのでしょうか?

- Q.経営方針を実現していくうえで、コーポレートガバナンスにはどのような役割を期待し、特にどのような点を重視されていますか?

- Q.今後、「Governance Cloud」に期待することをお聞かせください。

Q. まずは、お二人のご経歴と、現在の業務内容についてお聞かせください。

二宮氏「私は瑞光に中途入社し、一貫して経営戦略部に所属しています。公認会計士の資格を持っており、もともとは監査法人に勤めていました。その後、事業会社を2社経験し、現在の瑞光が3社目となります。

これまでのキャリアでは、いずれの会社でも経営企画や経営管理といった部門に所属し、主に経営に関わる業務に従事してきました。現在も、取締役会や経営会議などの事務局運営などを担当しており、この分野に関わるようになってから10年ほどになります。

経営戦略部には、私のようにガバナンスや会議体の運営を担当するメンバーのほか、IR(投資家向け広報)や経理・財務を担当するメンバーも在籍しています。それぞれが自身の専門性を活かしながら、部全体として経営の中枢に関わる役割を担っています。現在の経営戦略部は7名体制です。」

中野氏「私も中途採用で瑞光へ入社し、経営戦略部に所属しています。新卒で入社したのは大阪にある不動産会社で、最初の約2年間は営業職として勤務していました。その後、社内異動により経理や経営企画の業務にも携わるようになり、経営に近い領域での経験を積んできました。

瑞光に入社してからは、取締役会や経営会議といった会議体の事務局業務を担当しています。」

Q. 事業部門の組織構成についても教えていただけますか。

二宮氏「コーポレート部門には、経営戦略部以外に人事総務部と知財法務部、内部監査室があります。経理は経営戦略部に含まれます。

また、事業部門は基本的に機能別に分かれており、設計、製造、調達といった役割ごとに部門が構成されています。その中でも特に特徴的なのが設計部門です。親会社単体の人数で見ると、全体で約300名の社員がいますが、そのうち100名以上が設計部門に所属しています。

特に設計部門の採用においては、新卒採用の割合が多い傾向にあります。経験者の中途採用もありますが、新卒を中心に育成していく方針です。そのため、設計部門のスキル向上や人材育成は、組織の質を高めるうえで非常に重要な課題となっています。」

Q. 事業概要と経営戦略について教えてください。

二宮氏「当社は、衛生用品の製造機械を手がけるメーカーです。紙おむつや生理用ナプキンといった衛生用品を製造するための専用機械を開発・製造しています。

法人設立からすでに60年以上が経過しており、ほぼ一貫してこの「衛生用品製造機械」という分野に特化して事業を続けてきました。現在、国内では同様の製品を手がける競合企業はほとんど存在せず、グローバル市場での展開を主軸に事業を展開しています。たとえば子供用おむつの場合、1分間に1,000枚を製造するほどのスピードがあり、その点でも非常にダイナミックかつ面白い製造機械を作っている会社だと自負しています。

いかに技術力を磨き続けるか。そして、その技術力をもって、いかにお客様の期待を超えていけるか。創業当時からこの姿勢を大切に、職人気質のものづくりのスピリットを受け継いできた会社です。」

Q. 御社の技術力の源泉はどのような点にあるのでしょうか?

二宮氏「当社の強みは「設計」にあります。製造業では、あらかじめ決まった規格の商品を大量に生産するスタイルが主流です。たとえばこのマウスのように、「この形で作る」と決まれば、金型を使って同じ形状のものを何万個も量産していく。そしてその中で、いかにコストを下げていくかが勝負になると思います。

それに対して当社では、すべて“お客様ごとの専用設計”で製品を作っています。既製品のユニフォームを作るのではなく、お客さま一人ひとりに合わせたオーダーメイドのスーツを仕立てているような感覚です。お客さまの体型に合わせて、好みの生地を選び、細かなディテールまでこだわって仕立てています。

当社のお客様は、それぞれの市場でしのぎを削る競争をされています。「こんな機能を持った新しいおむつを作りたい」「この課題を解決したい」といったニーズの実現のために、どういう製造機械を使えばいいかというところから一緒に考え、個別に設計・製造していく。この“完全オーダーメイド”の姿勢こそが大きな強みです。」

Q. 経営戦略を進めるにあたっての課題をお聞かせください。

二宮氏「事業全体に関する背景として、日本をはじめとした先進国では、人口が伸びず、少子化が進んでいるという現実があります。中国なども同様で、こうした傾向は多くの先進国に共通しています。当社はこれまで、主に子供用おむつの製造機械を中心に成長してきましたが、そうした市場はすでに先進国では飽和しつつあり、従来のやり方では通用しない局面にきています。そのため、今後は新興国の成長市場における需要をいかに取り込んでいくかが大きな課題となっています。

一方で、先進国では高齢化が進んでおり、子供用おむつだけでなく、大人用のおむつや、失禁パッドといった介護関連の衛生用品の需要が高まってきています。当社でも、そういった製品を製造する機械の開発・提供も手がけていますが、全体として事業環境が以前とは大きく変わってきているのは確かです。そうした変化にどう対応していくかが、今後の大きな事業課題のひとつだと捉えています。」

Q.経営戦略を踏まえ、御社のコーポレートガバナンスの特徴、こだわりをお聞かせください。

二宮氏「サステナビリティへの取り組みや社内の意思決定プロセスにおけるバランス感覚など自社の実情や文化にしっかり合った形で、実効性のある体制づくりを進めることを最も重視しています。

よく社内で言われるのは、「形だけ整えても意味がない」ということです。教科書的には理想とされるガバナンスの形が、大企業には適していても、当社のような規模の会社では事業の複雑性や地域展開、企業文化に必ずしもフィットしません。単に「正解」に合わせることを目的化してしまうと、自社の実態に合わず、実効性を伴わない体制になりかねません。そうした「見せかけのガバナンス」は避けたいと考えています。つまり、会社の規模や実態に即し、意味のある取り組みを行うことが、当社のコーポレートガバナンスに対する基本的な考え方です。」

Q. そのような課題感に対して、「Governance Cloud」が役立っていると感じる点があれば教えてください。

二宮氏「「Governance Cloud」は、3年以上前から導入しており、現在は主に「取締役会」「経営会議」「監査等委員会」の3つの会議体で活用しています。

導入の背景には、コーポレートガバナンス・コードの影響で社外取締役の役割が定着し、その活動をよりスムーズに支援する必要性が高まったことがあります。社外取締役には会社支給のPCがありますが、常に開いて資料を確認できるとは限りません。

以前は、会議資料を社内サーバーの共有フォルダーにアップロードしたうえで、差し替えのたびに社外取締役にメールで再送するなど、管理や更新に手間がかかっていました。受け取る側にも負担が大きく、事務局としても煩雑な対応が課題となっていました。

現在は「Governance Cloud」を通じて、社外取締役も会社PCに限らず、自宅のパソコンなどからいつでも最新資料を閲覧できるようになり、大きなメリットを感じています。資料の差し替えや更新もリアルタイムで反映されるため、事務局の負担が大きく軽減され、会議運営全体がスムーズになったと実感しています。」

中野氏「「Governance Cloud」は過去の議題をすぐに確認できる点が重宝しています。たとえば、事務局として議題を登録する際に、過去の類似議題と連動して表示される機能があり、「あのときもこの議題を扱ったな」と思い出して、過去の内容を検索・参照しながら反映できるのがとても便利です。

定例で毎年扱うような議題も多い中で、うっかり漏れがちなテーマもこの機能を使えば確実に拾うことができますし、「以前はどんな内容だったか」をすぐに確認できて本当に助かっています。」

Q. 実際に過去の会議資料や関連情報を参照する機会はどれくらいあるのでしょうか?

二宮氏「「Governance Cloud」の導入は、ガバナンス体制の実効性を高めるうえで大きな一歩になりました。利用頻度には個人差があったとしても、「必要なときに、いつでも確認できる状態にある」ということ自体が非常に重要だと感じています。

事前や会議中に議案や関連情報を確認できることはもちろん、議事録確認の段階でも振り返りが必要だと思いますが、議事録の確認が不十分なケースもあると思います。しかし本来、これは望ましい姿とは言えず、形式的な対応にとどまってしまうおそれがあります。

「Governance Cloud」を活用することで、取締役自身が審議内容を振り返りつつ議事録を確認し、内容に責任を持つ環境が整う点は、非常に意義深いです。今後、ガバナンスに関する社会的な目線がますます厳しくなる中で、万が一の法的リスクに備えるためにも、議事録の正確性や透明性は極めて重要になっていきます。たとえ法的トラブルが発生しなかったとしても、社外取締役の評価が問われるような場面では、「本人がしっかり内容を把握しているか」「社内と合意形成ができているか」が評価の前提になります。そうした観点からも、「議事録がいつでも確認できる」環境は、ガバナンスの質を高めるための基盤として重要な役割を果たしていると実感しています。」

Q.経営方針を実現していくうえで、コーポレートガバナンスにはどのような役割を期待し、特にどのような点を重視されていますか?

二宮氏「従来、ガバナンスは「守り」のイメージが強かったかもしれませんが、本来は企業価値を高め、「稼ぐ力」を支えるための仕組みだと捉えています。

たとえば、スピードを出して走るクルマが、万が一道をはみ出してもガードレールが大事故を防いでくれるように、挑戦のスピードを上げるためにも、万が一の際に備えた安全装置が必要です。多少の衝撃があっても致命的な事故を避けられる、そのための“ガードレール”がガバナンスなのです。

当社は60年以上にわたり、ひとつの事業を柱に成長を続けてきましたが、事業環境は今、大きく変わりつつあります。国内市場の縮小やグローバル競争の激化、顧客構造の変化に対応していくには、既存事業に加えて、新しい領域への挑戦も不可欠です。中期経営計画でもそうした方向性を打ち出していますが、その実行力を支えるのがガバナンスの仕組みです。「制限をかけるため」ではなく、「大胆に攻めるための安心材料」としてのガバナンスのあり方を大切にしています。」

中野氏「当社は現在63期を迎えていますが、さらに100年、200年と続く企業を目指すためには、やはりガバナンスの強化が欠かせません。

取締役会や経営会議など、意思決定の場をしっかり整備することは、新規事業への挑戦や子会社の統制・管理体制の強化にもつながります。持続的な成長を実現していくうえでも、実効性あるガバナンスの構築が非常に重要だと感じています。」

Q.今後、「Governance Cloud」に期待することをお聞かせください。

二宮氏「当社の売上の約8割は海外市場が占めており、国内は2割ほどにとどまっています。中国は売上の30%前後を占めるなど引き続き重要なマーケットですし、今後はアジアの他地域やアフリカなど、成長が期待される新興国にも目を向ける必要があると考えています。

これまで当社が強みを持っていたのは、日本や中国など、日系の大手衛生用品メーカーが強かった地域と重なるマーケットでした。しかし今後は、それ以外の地域への展開や、新たなビジネスモデルの構築も視野に入れながら、グローバル戦略を推進していく方針です。

その流れの中で、取締役会にも国際的な視点が求められるようになってきました。当社ではすでに、中国出身の取締役がかなり前から参画しており、実質的なダイバーシティの一例となっています。今後も多様な価値観や専門性を取り込んでいくことが、企業としての進化につながると考えています。

また、会議資料の閲覧などについても、グローバル対応の重要性が増しています。「Governance Cloud」に英語表示のユーザーインターフェースが備わっていれば、海外出身の取締役や関係者にとって、より直感的に使いやすい仕組みになるかもしれませんね。」

編集後記

「守り」のイメージが先行しがちなコーポレートガバナンスを、企業の挑戦を支える“戦略的な基盤”として捉えるとういう明確な意志と実行力が伝わってきました。

また、高度な技術力を背景に、グローバルで事業を展開し続ける瑞光にとって、経営の意思決定を支えるガバナンス体制は、単なる制度整備にとどまらず、挑戦を加速させるための“信頼のガードレール”であるべきだという考え方が印象的でした。

人口動態の変化や市場の再編といった環境の大きなうねりの中で、瑞光が見据えるのは、単に海外へ展開するという意味での“グローバル化”ではなく、経営そのものの多様化と進化。その道を支えるガバナンスのあり方を問い続ける姿勢に、持続的な企業成長のヒントを感じるインタビューでした。

二宮様、中野様、貴重なお話をありがとうございました。

二宮氏「コーポレート部門には、経営戦略部以外に人事総務部と知財法務部、内部監査室があります。経理は経営戦略部に含まれます。

また、事業部門は基本的に機能別に分かれており、設計、製造、調達といった役割ごとに部門が構成されています。その中でも特に特徴的なのが設計部門です。親会社単体の人数で見ると、全体で約300名の社員がいますが、そのうち100名以上が設計部門に所属しています。

特に設計部門の採用においては、新卒採用の割合が多い傾向にあります。経験者の中途採用もありますが、新卒を中心に育成していく方針です。そのため、設計部門のスキル向上や人材育成は、組織の質を高めるうえで非常に重要な課題となっています。」